قِرانُ القمر.. البناء الفني في ملحمة "الحب والبنّ"

تحضر المدينة والريف بقوةٍ على صعيد الكتابة الأدبية، وعلى صعيد الكتابة الفكرية. المدينة كونها تمثل البلاستيك والإسمنت .. الريف كونه يمثل الفطرة والطفولة.شعر الإنسان المعاصر فيها: بغربة وضياع وتمزق للنسيج الاجتماعي..

المدينة التي ظلت مسرحا للأفكار المادية، والتصورات الاقتصادية التي أفرغت الإنسان من معناه، وسلّعت القيم، وجعلت الثابت متحولا وسائلاً. لا سيَّما والرّقميّة اختزلت العصر بأسرهِ في طيَّاتها، وأفقدته لذة الشعور بالسعادة.. كأنّها زومبي من نوع آخر ، مسلطة على العقول .. تنهش فيهِ ملكات الإبداع، وتمتصُّ من خلاياه دماءَ التأمل! "إذ يتحوّل الإنسان حيالها إلى مجرد كائن بلا هويّة، كائن مستهلك، "تحكمه الغريزة"، (الفلسفة المادية- المسيري). لذلك تنبهت في الإنسان الشاعر أو المفكر، غريزة الرفض ، والتمرد.يتغنَّى عبد العزيز المقالح بالقرية ؛ فيقول:

"مثل أغنيةٍ سكنتْ قمّةً

عشقتْ وادياً

فاستراحت على السّفحِ

حاملةً من ذراها الأساطير والماء

واقفةً مثل سيدةٍ لا تشيخ محاسنها،

لا تكفُّ عن الحملِ

مورقةً في الشتاء وفي الصيفِ

مولعةً بالولادة

مولعة بالرضاعة

مولعة بالندى

تلك قريتُه العذبةُ الهادئة" ( كتاب القرية . 473 ). إن النداء بالعودة إلى الريف – ليس شرطا عودة حسية - هو انتصار للإنسان في مواجهة المدينة، بذلك المفهوم اللا قيمي. هو انتصار للمعنى. وليس رفضا للمدينة الإنسانية القيمية.

2-النّخلة والبنّ في مواجهة النّفط والإمامة:

في المشهد الأدبي السعودي ، تحضر النخلة ، أم الفقراء .. امتدادا للريف والصحراء في مواجهة النفط والبلاستيك ..، يقول الشاعر جاسم الصحيّح:

هل مِن لجوءٍ جماليٍّ يلوذ بهِ

من بات في قبضة الفولاذ مرتهنا؟

لم نأتِ للنّخلِ نستسقي عيادتَهُ

إلا لنبرأ مِن نفطٍ ألمَّ بِنا

النخل/ النفط يحضران في النص بوصفهما تجسيداً لثناية القرية/ المدينة ( تحولات الخطاب الشعري- عبد الحميد الحسامي ).

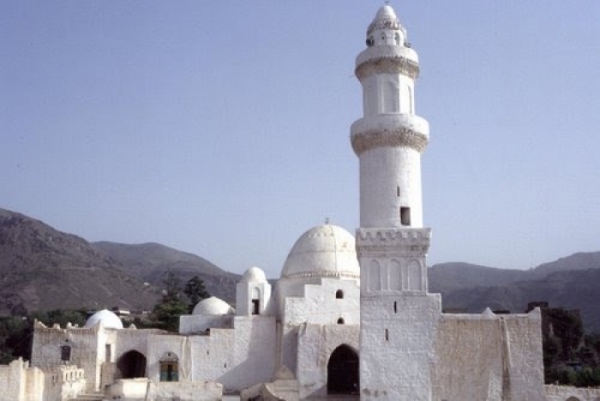

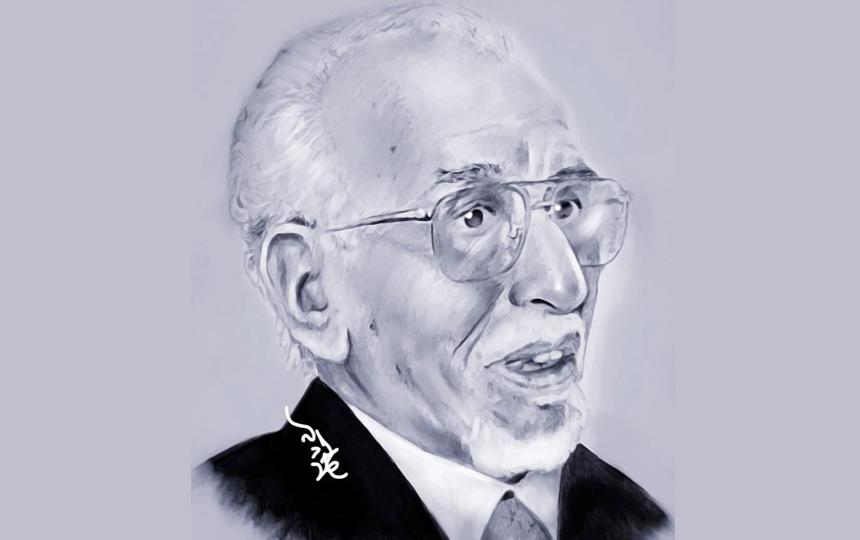

وهويّة الشيء ثوابته ( هويتنا اليمنية – عبد الحفيظ العمري ). ولقد عانت اليمن على امتدادها الجغرافي الكبير ، من السلطة المتوكلية الإماميّة أيَّما معاناة ، نتج عن ذلك تجريف الهوية اليمنية، وتمزيقُ نسيجها الاجتماعي، وزرعُ الطبقية والمناطقية والمذهبية بين أبناء الشعب الواحد، وتكريسٌ للأمَّيّة والتّخلّف، والتي لا زالت آثارها باقية حتى اليوم. ومن هنا ، تنبّه تيار الوعي في اليمن، وعمد إلى التغيير . فكان على امتداد أولئك المدافعين عن هوية اليمن وأبرزهم ، الشاعر/ مطهر الإرياني. حيث يظهر " البن " في تجربته كمعادل موضوعي للهوية اليمنية. لذا لقِّب بِـ حارس الهويَّة اليمنية.

ومما لا شك فيه أن شجرة البن تحضر في أدبيات مطهر الإرياني -كما أسلفنا- في " جدليّة الريف والمدينة " كامتداد لطبيعة الشخصية اليمنية العبقرية. ذلك اليمني الذي طوّع عناصر الطبيعة، من جبال ووهاد، فابتكر السّدود، واخترع أنظمة الرَّيّ.. وظلّ حارساً للطبيعة ، كما ظلت الطبيعة تمدّه بحساسية جمالية عالية، وحساسية اكتفائية.. كما أمدّتْ خياله بالموسيقى، والشعر، وأخصبت روحه بالطفولة والبراءة.. فأصبح مسكونا بالكلمة المنغَّمة .. حتى سرتْ على ألسنة العجائز ترانيم ومواويل، منظومةً في سياق فني ريفي بديع ، لا تُعنى بزخارف المدينة ولا ترى فيها أثرا للزائف المصطنع، كما أن الريف اليمني يحتفظ بسجلِّ ألحان تراثيّةٍ، لا يعرف لها قائل، وأساطير شعبية لو قدِّر لِلباحثين في الأنثروبولوجيا، الاطلاع عليها، لعلموا من خلالها منبع البشرية الأول، حيث كانت الأسطورة فيما قبل التاريخ باباً من أبواب المعرفة، تتم قراءة الظواهر الكونية والطبيعية من خلالها. حيث أن التاريخ كما أفادت الدراسات، بدأ بالكتابة. ( فيلم وثائقي ).

فكأن الفلاح اليمني على مسرح الطبيعة، وهو يقلب التربة، موسيقي على مسرح الأوبرا يقلب أرواق النوتة الموسيقية، كلاهما يثير في الطبيعة والطبيعة الإنسانية أجمل ما فيها، ويظهر على السطح أغمض ما فيها، لتضيف إلى الحياة قيمة ومعنى إضافيا.

كما أن الملاحظ أن "البنّ" في " ملحمة البن والحب " يحمل بعداً آخر، لا كذلك التي تحمله أختها النّخلةُ من قبل.. يتجلى كون " البن " شجرة ، كما يتجلى كونه هوية عُرف بها اليمنيّ عبر العصور.

ولا مناص من القول أن الإرياني حارس الهوية اليمنية، كما أشرنا قبل، تبنى فكرة الدفاع عن الهوية اليمنية، وعليه؛ فقد جسَّد رؤيته تلك في أكثر من قصيدة مغنَّاة؛ أهمها: أغنية "البالة" والتي قام بتلحينها وغنائها " السِّمة "، مِن لحنٍ مختار من الريف اليمني أيضاً، كما أفاد مطهر الإرياني في مقابلة له ، لتكتمل ثنائية: (الاعتزار والرفض). من وجهة نظر الباحث.

وناهيك عن أن الشاعر مطهر الإرياني لم يرفض فقط فكرة المدينة التي أظلمتْ أفقَ الروح الإنساني فحسب .. وإنما حمَّل شجرةَ البنّ، بعدا ثورياً لافتاً في تجربة الشعر اليمنيّ المعاصر.. جسَّد من خلاله الوجود اليمني والهوية اليمنية ، القحطانية الطاهرة النقية الصافية الطاردة لكل الشوائب والبيكتيريا الضارة.

البنّ الثائر الذي أسكر رفاق النّضال بطعم المقاومة، وعبق الحرية.

الدخول إلى القصيدة:

كان الشاعر العربي القديم، عندما يتنفس داخل القصيدة ، يبدأ أولا : باستشراف نسائم الأطلال ، ورائحة الأطلال. وقفة ذكرى وشجن ووفاء لحنين ما .. لا مرئي.

أَمِن أُمِّ أَوْفَى دِمنةٌ لم تُكلَّمِ

بِحَوْمانةِ الدَّرَّاجِ ، فالمتلثَّمِ

أما الإرياني ، فهو يقف ، ولكن على امتداد جوٍّ سَبئيّ.. ممتزجٍ بروحِ الطبيعة الخلابة، عبر تاريخ الطبيعة اليمنية الغناء المرئية.

وإذا كان الشاعر العربي القديم ، يقف بالأطلال ليبكي .. يبكي ضياع شيء ما:

قفا نبكِ مِن ذكرى حبيبٍ ومنزلِ

بسقط اللوى بين الدخول فحوملِ

فإن الشاعر اليمنيّ حاضرٌ في هويّته/ الطبيعة، لا يقف على امتدادها ليبكي، وإنما لينتشي ويسكب على أوتارها أغانيه الطروبة.. إن الطبيعة مسكونة في ذاته، فهو أطلالها، وهي أطلاله.

الجو الاروع:

هيا بنا يا شباب

الجو الاروع تهيا

هيا نغني سوا

للحب .. وأحلى الأماني

اليوم طاب السمر

على طلوع القمر

طاب الجنى في الشجر

وافتر ثغر الزمانِ

ومن الجدير ذكره أن الشاعر في هذه المقطوعة، يبني رؤاه، بناء على ما يكتنفه من نشوة غامرة ، إزاء الأرض، المخصبة بالبنّ، والذي أخصب بدوره إحساس الشاعر، فاختار لهذا العرس الفرائحيِّ ألفاظاً من جنس المناسبة، كأنها امتداد لأوراق البن وظلاله، معبرة : ( يا شباب – الجو الاروع – الحب – نغني – طلوع القمر- طاب الجنى – تغر الزمان المبتسم ). شكل كل ذلك أيقونة جمالية، عزز من قوة تأثيرها في المتلقي، تماسكها الدّاخلي.

البناء الدَّلاليّ:

وإذا تأملنا في: "يا حارس البن بشراك" كما سترد الأبيات معنا بعد قليل .. تنفتح لنا في مستواها الدِّلاليّ، دلالتان:

الدَّلالة الأول: حارس البن الحقيقي ، والذي يتحرك كالنحلة تحت ظلال أشجار البن ، يسقي ويغني ويتعهّد بالسقاية والرّعاية، مجسّداً امتداد أسلافه في رعايتهم لشجرة البن.. في سياق أشبه بوحدة الكون والحلول.

الدَّالالة الثانية: حارس البنِّ/ الهوية اليمنية في مواجهة المتوردين الغرباء عن هذه الأرض، والذين كان الشاعر مطهر الإرياني يشعر بمرارة وجودهم على أرضه المباركة. أولئك الذين عاثوا في الأرض فساداً، وأثقلوا كاهل الفلاح بالأتاوات والضرائب .. مستأثرين بأجمل ما تنجب التربةُ من خيرات وبركة.. تاركين الفلاحَ يحصد روحه وحلمه! حيث أشار الإرياني في ذات السياق من قصيدة أخرى:

"وماتوا أهلي ومن حظّ النّكد عشت انا

عشت ازرع الارض وأحصد روحي الذاويه"

وعليه؛ فإن الشاعر عندما قال لرفاقه: "بشائر أول ثمر". فهو إنما يبشر بموسم البنّ وطلائعه الأولى ، كما يبشّر فيه بثورة 26 سبتمبر، طليعة وثمرة الثورة اليمنية الأولى ثورة 48. كونه : حارس الهوية اليمنية.

يا حارس البن بشراك

موسم البن داني

ما للعصافير سكرى؟

بين خضر الجنان

هل ذاقت الكأس الأول؟

من رحيق المجاني ..

واسترسلت تطرب الأكوان

بأحلى الأغاني

قال ابشروا بالخبر

بشائر أول ثمر

ظهر بلون الخفر

على خدود الغواني

البناء الرمزي

ومما لا شك فيه أن الشاعر وهو يعبر بتلك الروح المنفعلة بالبن ، عن غبطته بالأرض.. كرمز خاص ، يحمل دلالات متعددة، كانت روحه ولغته الشعرية وخيالاته الطروبة.. تذوب في نسق بياني من الصور الشعرية الخلاقة، ومنها صورة حداثية بامتياز! سنعرض لها بعد قليل. بيد أن اللافت، هو إيراده سؤالاً تعجبياً في غمرة انتشائه بالطبيعة / البنّ مما قد يستبب في إرباك عملية التدفق الشعري، هذا التحوليستدعي تأملاً ، ويسترعي انتباهاً:

ما للعصافير سكرى؟

إن العصافير بفطرتها التي جُبلتْ على الانفعال والاستجابة لجمال الطبيعة .. تنتقل من غصن إلى غصن كأنها شاعر يطار المعنى في أمداء الخيال.. مخموراً بالفكرة.. منتظرا لحظة الإلهام المفاجئ.. إلى أن يصيح: وجدتها! فهل كانت العصافير الشاعرة تترنح من رائحة البن ؟ أم أن اهتزار الشاعر الداخلي بجمال موسم القطاف، أخذه أخذاً، فخُيِّلَ إليه أن العصافير والأشجار ، والجبال والأودية بل والكون كله يرقص مترنحاً بنبيذ القهوة اليمنية؟.

هل ذاقت الكأس الأول؟

إن هذا السؤال يُذكِّرنا بقصة للمنفلوطي وردت في كتابه النظرات ، بعنوان : الكأس الأولى، تحكي عن شاب ، غرر به رفاق السوء، فذاق لأول مرة في حياته، كأس خمرة، ثم انحدرت حياته إلى الشقاء.

وما لا شك فيه أنّ لِطعم التجارب الأولى ، حلاوتها ومرارتها أيضا. وعلى سياق " الكاس الأول "، فإن هناك خيطا رفيعا بين الكأس الأولى لتجارب الإنسان الأولى من تجارب الحياة، وبين سؤال الإرياني في النص!

يجيب الشاعر بسؤال آخر عن السؤال الأول: ما للعصافير سكرى؟ هل ذاقت الكاس الأول؟

ويبدو أن صورة العصافير وهي تترنح منتشية بعبق الكأس الأولى من قطاف عناقيد البن، استدعى خيال الشاعر، وهو يتماهى مع رمزية البن ، في مواجهة تجريف الهوية اليمنية، صورة رفاقه الأحرار، الذين امتلأ أفق فكرهم باليمن، والذين رأوا في تأصيل الهوية اليمنية، العودة إلى "الكأس الأول" وتذكير اليمنيين بقحطان، حلماً لا ألذ منه ولا أشهى في جمع الشتات، وطرد الغزاةْ، فاختمروا بالفكرة، ولا يزالون يترنحون بها في الأعماق.. يتغنون بها في كل محفل.. يترنمون بها في كل قصيدة. وبناء على ذلك، فقد أصبح "الكاس الأول" معادلاً موضوعياً لكأس الانتماء والانتشاء الوجودي بجمال اليمن والحرية.

وكيف لا؟ والشاعر يضمّن القصيدة قوله:

بالوان من فن هذا الشعب

مِن عَهد حِمير

بَاله وَمَهْيَد وَمغنى

دان وا ليل داني

يبقى السؤال مُلحّاً: ما شأن عهد حِمير بالألوان، وبرحيق البن، وبدانٍ وا ليل داني؟ أليس ذلك تأكيداً لما تحمله هذه الأوراق المتعطشة من رغبة في التوغل فيما وراء السطور، ورفض الاكتفاء بقراءة السطح؟

بناء الصورة - أنماط الصورة:

يمكن أن نقول أن المقصود بالنّمط في العمل الفني، الطريقة التي انتهجها الشاعر في صياغة أفكاره، بصورة حسية تخاطب مدارك المتلقي. كالصورة البصرية ، والصورة السمعية.. إلخ. فنرى الشاعر هنا، ينسج رؤيته خلال حوارية جميلة ، وصور ملونة مثيرة:

قال ابشروا بالخبر

بشائر أول ثمر

ظهر بلون الخفر

على خدود الغواني

"في هذه الصورة الحداثية الملوّنة، بدا البن بغير حمرة قانيته المعتادة، بل تلون بلون الخفر، لون الخجل والحياء. أليس ذلك إشارة إلى حضوره كمعادل موضوعي للقيم الإنسانية في مواجهة صلف المدينة، وبدائيتها، ورجعيتها؟ ولكن، تُرى، هل للحياء لون؟"

تذكر هذه الصورة الحداثية بما جرى لأبي تمام ، حين قال له أحدهم: أعطني من ماء الملام، فقال على البديهة: عندما تأتيني بريشة من جناح الذلّ.

بناء الألوان

إن مطهر الإرياني، رسام مقتدر، يمتاز بحساسية شعرية عالية.. يلعب بألوان المجاز والاستعارات، مثيرا في المتلقي، خياله ، وملهباً مشاعره.. بلغة قلّما نجد لها مثيلا في الشعر اليمني الغنائي.

وللمتأمل، أن يسيح بنظره في جلال هذا المنظر الملون:

طلوع القمر مكتملاً ، بهالاته وأشعته الفضية الشفافة.

خضر الجنان

يا سندس اخضر

العقيق اليماني

طاب الجنى في الشجر ( لون العسل ممتزجا بحمرة ثمرة البن ).

وافتر ثغر الزمانِ ، صور بصرية ، تشيع في روح المتلقي، إحساسا بالدعة بالسلام والصفاء.

ولكم أن تتخيلوا انعكاس كل تلك الألوان في هذا المشهد ( ألوان القمر الشفافة ، ولون العسل الممتزج بحمرة البن، والشعور المعتق بالأمان والسرور .. انعكاس كل ذلك على "خدود الغواني"!. أي امتزاج كوني هذا ؟ وأي فتنة!

ثم تتشظى روح الشاعر ، ونتشظى معه ، في لحظة جمالية انفعالية، في هذه اللفتة الغنائية الحسية الماكرة وهو يقول:

وانا المعنى بحُب اهيف

حميد الخصالِ

عذب اللما ساحر العينين

فتّان حالي

طالبت انا القُرب منه

قالوا : القُرب غالي

قُلت اعملوا لي أجل

مضروب لا خير ثاني

قِران القمر: سرُّ الحبّ الكونيّ

"ويرد ذكر 'القِران'، الذي يقوم بوظيفة الترادف لكلمة "الزواج" على امتداد القصيدة: في مطلعها، وفي منتصفها، وقبل الختام، مما يُؤكد التصور الكوني الذي سنلمح إليه بعد قليل مِن فكرة الاتصال والتلاقح. كأن اليمني هو سر بقاء ونماء الأرض.

المجموعة الأولى:

"طاب اللقاء والسمر

على قِران الثريا

قِران تشرين الثاني

ألف مرحبٍ وحيّا"

المجموعة الثانية:

"قالوا: قِران القمر

على الثريا سحر

في يوم الخامس عشر

من شهر تشرين الثاني"

المجموعة الثالثة:

"كنت أرسم أحلى الصور

لموعد أسمى وطر

يوم القِران الأغر

يوم انتصار الأماني."

إن هذه الصور الفلكية (قِران الثريا / قِران القمر) تؤكد عمق الاتصال الروحي بين الكائنات، تماماً كما هو الحال بين الرجل والمرأة. ففي كل مظهر كوني، تناغمٌ واتِّصال، وفي كل حقل معرفي، انسجامٌ وتشابك، وفي كل خلية إبداعية، إيقاعٌ يتردَّد. فالشعر على سبيل المثال-وهو لغة اللذة والاندماج- كما يشير رولان بارت في لذة النص؛ حيث تنبض موسيقاه وأوزانه بإيقاعات تتشابك وتتعانق كما يتعانق جسدان في رقصة أنيقة.

كأن الشاعر قال القصيدة في نفس واحد، متماسكاً كنسيجها الداخلي، منتشياً بعاطفتها الفرائحية، غنائياً بسلاسة لغتها الشعرية، ومتمرداً بنقدها للواقع وثورتها على الدخلاء.

قِران القمر بالثريا لم يكن ليحدث، لولا أن موسم البن قد عاد، عاد محمَّلاً ببشائر الحب.. بالثريا، التي تشبه عناقيد البن الفاتنة، وبالقمر اليمني المكتمل مضموناً وشكلاً، جوهراً وعرضاً، طبيعةً وإنساناً.

في سياقٍ إريانيّ، ينسرب فيه الكون، فلا يكاد يرى نفسه خارج النقش الحِميريّ.

جبروت جمالية الصورة

( يا سندس أخضر مطرّز بالعقيق اليماني )

وبالنظر إلى ما سبق، قد يُطرح السُّؤال: ما الذي توقظه هذه الصورة في حس المتلقي؟

وللإجابة، يمكن القول:لا شك أن الصورة الملونة هنا، توقظ فينا غريزة الجمال، وسحر الطبيعة اليمنية، وعبقرية اللغة الشعرية، والاكتفاء الذاتي، وعشق الانتماء... والإيحاء بعدوى الكتابة، مشيرةً بلغةٍ إيحائيةٍ شفيفة: أن كل ما في اليمن، في أصله، لليمنيين جميعاً؛ فالسندس الأخضر يمني، والعقيق بألوانه المتعددة يمني.

إذن، إن النهوض ينبت من الداخل، لا من قيم مستوردة. إن الريف، كفلسفة، لا يكتفي بأن يكون امتداداً للمدينة، بل يستطيع أن يبنيها، بأبوابٍ قوامها: القيم، وحدودٍ يرسمها: الفن، وأفقٍ سامٍ يعكسه: نبيذ البن، وحارسٍ أبديٍّ اسمه: السهيل اليماني

وهكذا تتجلى "ملحمة البن والحب " في سياق جدلية " الريف والمدينة " دفاعاً عن الإنسان، كما تتجلى دفاعا عن الهوية اليمنية، في جدلية لن تنتهي في معركة الخير والشر، مفيدة من تراثها الفكري الزاخر، وثروتها اللغوية المتينة، وصورها الممتدة الغنّاء.

المصدر: يمن شباب نت