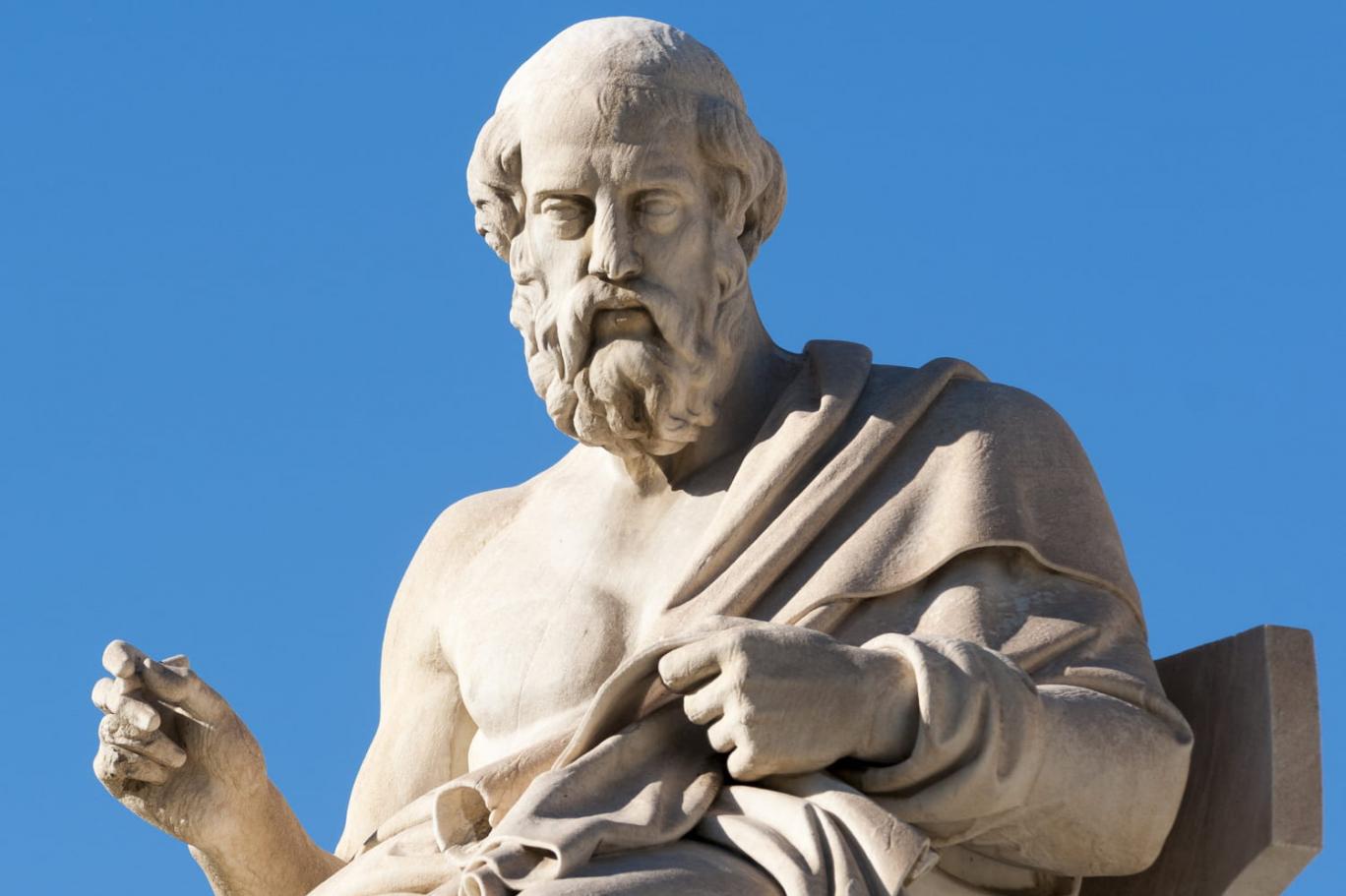

هل نجحت نظرية عالم المثُل في فلسفة أفلاطون؟

نشأ أفلاطون متأثّراً بمعلّمه سقراط الذي كان يبحث عن الحقائق العلويّة الثابتة والجواهر القصيّة الراسخة. ناهض أفلاطون كلَّ المذاهب الفلسفيّة التي تأسر الإنسان في حدود مادّيّته المتعثّرة، وزمانيّته السائلة، وتاريخيّته المتغيّرة. لا تستطيع الكائناتُ أن تفوز بقوامها السليم وانتظامها الثابت وحقيقتها العميقة إلّا حين تحرّر ذاتها من الحسّيّات المربكة والارتباطات المادّيّة العمياء المتخبّطة. فالصيروة المتوثّبة تحتاج إلى مبدأ يسيّرها، وحقيقة تسوّغها، وأصل تنبثق منه، وغاية تنتهي إليها. ذلك بأنّ الفرديّات المتبعثرة تُعوزها حقيقةٌ عليا مثاليّة تضمن لها الاستقرار والاستمرار والخلود والتماسك والمعنى.

كان عالمُ المثُل إذاً الضمانة الأساسيّة التي تتيح للعالم الحسّيّ أن يَعبر عبوراً سليماً إلى حقيقته الأصليّة. فالمثُل تعلو على الأشياء والكائنات والموجودات والأحداث والوقائع الحسّيّة كلّها، فتنفصل عنها انفصالاً قاطعاً. ولكنّها ترتبط ارتباطاً مصيريّاً بالنفس الإنسانيّة، إذ إنّ موطن النفس الأصليّ هو عالم المثُل عينُه الذي منه انحدرت إلى العالم الحسّيّ انحدارَ المصادفة الامتحانيّة. من هنا الصعوبة الأولى في تسويغ عالم المثُل، إذ إنّه، من وجهٍ، يتسامى ويتعالى ويتجاوز في قطيعةٍ جذريّةٍ مع العالم الحسّيّ؛ ومن وجهٍ آخر، يقترن اقتراناً وثيقاً بالنفس المستلّة أصلاً من لدنه. تشير هذه الصعوبة إلى أنّ وجود النفس بعينه، وقد ربطها أفلاطون بعالم المثُل، مسألةٌ مربكةٌ أشدّ الإرباك، إذ كيف تتعايش النفسُ المثاليّةُ، وقد قُيّدت بسلاسل كهف الجهالة، مع الأبدان والأجسام والأشياء والموادّ المختلطة بفساد العالم الحسّيّ الزائل؟ ومن ثمّ، يجد الإنسانُ نفسَه في تنازعٍ مرير بين واقعَين: واقع الوجود الحسّيّ الفاسد المعتلّ الزائل، وواقع العالم المثاليّ السامي المنزّه الخالد.

الحبّ وسيلة الارتقاء إلى البهاء العلويّ

حاول أفلاطون أن يجد الحلّ في اللوغوس الإنسانيّ الذي يتجلّى في الحبّ الصافي ينتزع الإنسانَ من مستنقع الشرور والرذائل والتفاهات والترّهات والأوهام، ويرتقي به إلى مرتبة العالم الإلهيّ الخالد، عالم الخير والصلاح والحقّ والبهاء وسناء المعنى. غير أنّ عالم اللوغوس المحبّ يخضع لتجارب الانغماس في مفاسد العالم الحسّيّ، عالم التحوّلات العبثيّة، والاضطرابات المسلكيّة، والانحلالات الكيانيّة. فالزمن موئلُ الفساد يسري في جميع الكائنات. حتّى المدينة الفاضلة التي يضع أفلاطون أصولها في جمهوريّته، لا تشير إلى واقع تاريخيّ زمنيّ معيّن، بل ترسم نموذجاً راقياً من الترقّبات والطموحات والرجاءات التي تستوطن النفس الإنسانيّة الراغبة في تجاوز محدوديّتها.

ومن ثمّ، يصرّ أفلاطون على اعتبار الكائنات الحسّيّة عاجزةً عن تأصيل ذاتها بذاتها، إذ تظلّ عرضةً للتغيّر والتحوّر والفساد. لا يستطيع الإنسان الفرد سوقراط أن يكون على قوامه الذاتيّ إلّا على قدر ما يستمدّ هويّته من مثال الإنسان الأعلى الساكن في عالم المثُل. وكذلك الأمر في سائر الكائنات. ذلك بأنّ المثُل هي الأصل والمبدأ وعلّة الموجودات كلّها.

أزمة أفلاطون في غروب حياته

يعتقد بعض الباحثين أنّ أفلاطون امتُحن حوالى العام 370 ق. م. بأزمة فكريّة شديدة الوطأة يُرجَّح أن تكون ناشئةً من جرّاء الاستفسارات الفطنة التي استودعه إيّاها طلّابُه النجباء، وفي طليعتهم أرسطو. ليس من المستغرب، والحال هذه، أن يكون الطالب النابغ قد ساعد في مساءلاته أباه الروحيّ أفلاطون على الانتقال من مثاليّة زمن الشباب المتفوّر إلى واقعيّة زمن الشيخوخة الناضجة. فإذا بكتابَي "بارمنيذيس" و"السوفسطائيّ" يعبّران عن الاضطراب الذي ولّدته نظريّة المثُل. ذلك بأنّ أفلاطون أدرك، في غروب حياته، صعوبة الفصل بين عالم المثُل وعالم الحسّ والمادّة، وصعوبة التمييز بين المثُل عينها، وصعوبة الربط بين المثُل والمبدأ الأسمى، أي الخير الإلهيّ. لذلك أفضت المناقشاتُ التي تخيّلها أفلاطون في كتابَيه هذَين إلى استبدال نظريّةِ ثنائيّة العالمَين بنظريّة التشاركيّة التي تسوّغ بعضاً من التواصل بين العالم المادّيّ والعالم الإلهيّ. وعليه، يظنّ العارفون أنّ أفلاطون اقترف جرم قتل الأب الملهِم، أي سوقراط ومن خلفه بارمنيذيس، حين أعرض عن الثنائيّة الحادّة وأدرك ضرورة الاعتراف بالاختلاط والتشابك والالتحام في تضاعيف التاريخ.

حين أكبّ أرسطو على التأمّل في معنى التأزّم الفكريّ الذي أصاب أفلاطون في نضج شيخوخته، أيقن أنّ الثنائيّة لا تستقيم على وجهٍ من الوجوه، وأنّ المنطق يقتضي تصوّرَ عالم واحد تنشط فيه الحركة الزمنيّة انتقالاً مطّرداً من القوّة إلى الفعل، أي من الإمكان المنطوي إلى التحقّق المنبسط. من الواضح أنّ أرسطو اعتنى اعتناءً دقيقاً بمسألة التغيّر والتبدّل والتحوّل، وبمسألة الفرد المنخرط في عالم الصيرورة الدائمة، والمسألتان لا تطيقان الانتساب إلى عالم المثُل. فانتقل منهما إلى تصوّر المحرّك الأوّل الإلهيّ، الفرد الأسمى، غير المتحرّك، الثابت في كمال تحقّقه. شرطُ الشروط في صون المحرِّك الأوّل هذا على طبيعته السامية أن ينفصل انفصالاً مطلقاً عن الوقائع الزمنيّة المتغيّرة. فإذا بأرسطو يتصوّر عالماً واحداً، قديماً غير مخلوق، ينطوي فيه المحرِّكُ الأوّلُ أفقاً جاذباً يحمل الكمالَ في ذاته، ويسحر الكائنات سحراً لا يبدّل في رسوخيّته وصمديّته. إنّه العالم الأرحب الذي يحوي كلَّ الممكنات، والواحدُ الأحد الوحيد الذي يحرِّك الكائنات كلّها بسحر الكمال المتحقّق فيه. من عظمة العالم الأرسطيّ أنّه الأرحب على الإطلاق، إذ إنّه يضمّ الكينونة والكائنات في حراكٍ ينطلق حصراً من رغبة الكائنات في الكمال المطلق. أمّا ناموس هذا العالم، فالانتقال المستمرّ من حال الإمكان المفتوح (القوّة) إلى حال التحقّق المحدود (الفعل)، كأن يتحوّل الطفل إلى يافع، فشابّ، فبالغ، فشيخ، فكهل، قبل أن ينطوي في ثنايا الزمان.

بذلك يضمّ أرسطو ويفصل. في الضمّ، يبطل ثنائيّة العالمَين المستحيلة منطقيّاً، وفي الفصل يجعل المحرِّكَ الأوّل الإلهيّ عصيّاً على الفساد الذي يصيبه من جرّاء التشاركيّة الكيانيّة التي أفضى إليها أفلاطون المتأزّم. فالأزمة الأفلاطونيّة ما استولدت الحلَّ المنطقيّ، إذ كيف يطيق الكمال أن يشارك النقصانَ في صيرورته وتحوّليّته وزمانيّته المفسدة المهلكة؟ في العالم الأرسطيّ الموحَّد، لا تشاركَ على الإطلاق بين الكائنات والمحرِّك الأوّل الإلهيّ، ما خلا فعل الانجذاب إلى الكمال، وهو الفعل الذي يؤثّر في الكائنات ولا يؤثّر في الكينونة.

الاختلاف على الجواهر والصفات

خطأ أفلاطون أنّه تصوّر الجواهر مستقلّةً استقلالاً قطعيّاً، في حين أنّ الجواهر ليست في نظر أرسطو سوى ذواتٍ أولى تحمل من الصفات ما يميّزها من سواها. الجواهر الأرسطيّة الأولى (protè ousia) هي هذا الإنسان الذي يُدعى سليم وفريد وحليم، وهي هذا الحصان الذي يسمّى الأبهر والأدهم والأغرّ، وهي هذا الجبل الذي يُكنّى بصنّين والقرنة السوداء وحرمون. أمّا الجواهر الثانية (deutera ousia)، فهي الأنواع التي ينتمي إليها هذا الإنسان الفرد أو ذاك، أي النوع البشريّ (الكائن الإنسانيّ)، والأجناس التي تضمّ إليها الأنواع، كالجنس الحيوانيّ. يصرّ أرسطو على القول إنّ الأنواع والأجناس صفاتٌ، في حين أنّ الجواهر الأولى ذواتٌ.

العلمُ للكلّيّات، والوجودُ للأفراد. ليس من علمٍ في الجزئيّات، بل العلم في الكلّيّات. لذلك ليست الكلّيّات جواهرَ فرديّةً تستطيع أن تقوم بذاتها. إنّه عين الاعتراض الذي ساقه أرسطو، مفنّداً به ادّعاءات أفلاطون الذي كان يعتقد أنّ الكلّيّات، كالاحمرار والاصفرار والطول والقصر والانقباض والانبساط والنوم والسهر والجوع والعطش، جواهرُ تستطيع أن تنفرد بمكان مستقلّ في عالم المثُل. إنّها صفاتٌ تُطلق على درجات متفاوتة وفي نسب متباينه على الجواهر الأفراد، أي على هذا الإنسان الفرد أو ذاك، أو هذا العشبة الفرديّة أو تلك، أو هذا المشهد الفلكيّ الفرديّ أو ذاك.

خطأ أفلاطون في الإكثار من المثُل الافتراضيّة

وعلاوةً على هذا الاعتراض، يعيب أرسطو على أفلاطون أنّه يقتصر في تحليله على تناول العلّة الصوَريّة والعلّة المادّيّة لكي يفسّر وجود الكائنات في العالم الحسّيّ، في حين أنّ تسويغ الوجود يقتضي إضافة العلّة المحرِّكة والعلّة الغائيّة. إلّا أنّه من المستحيل أن ينطبق مبدأ العلّة المحرِّكة على عالم المثُل، إذ إنّه ثابتٌ غيرُ متحرّك في أصل تعريفه. فالمثُل غيرُ المتحرّكة لا تستطيع أن تفسّر العالم الحسّيّ المتحرّك، إذ إنّ الثابت لا يحتمل تبرير المتحرّك. لذلك يعتقد أرسطو أنّ أفلاطون، من بعد أن عجز عن تفسير علّة الكائنات وحركتها، اكتفى بأن يضيف إليها كائناتٍ مثاليّة افتراضيّة. فاستولد عالماً ثانياً يوازي العالم الحسّيّ، وفي ظنّه أنّه يضمن للكائنات المتعدّدة القوامَ والهويّةَ والاستمرارَ والخلودَ، على قدر ما تجتهد هذه الكائنات في ترميم صورة المثال الذي فقدته حين التحمت بالعالم السفليّ. ليس في الحلّ الأفلاطونيّ العجيب هذا أيّ معقوليّة مقنعة، إذ يتحتّم على المرء أن يضاعف من المثُل حتّى تناسب وتساوي الأعداد الغفيرة التي استوت عليها الكائنات والأشياء والموجودات الحسّيّة المتغيّرة الناقصة. فما الأشياء التي ينبغي أن نفترض لها مثُلاً في العالم العلويّ؟ أفنفترض للسلبيّات مثُلاً تلائمها؟ وللنواقص والمفاسد والموبقات والدناءات والمحرّمات والمحظورات والطوارئ والمتخيَّلات مثُلاً تحاكيها؟

ومن ثمّ، يسأل أرسطو عن الكائن الوسيط الذي يقرّب المثالَ العلويّ من الكائن السفليّ. إذا ثبت أنّ عالم المثُل لا يجوز له أن يتّصل بعالم الحسّ والفساد والتغيّر والبطلان إلّا بواسطة كائن توسّطيّ ينزّه المثُلَ عن الفساد ويزرع في الحسّيّات عنصرَ المثال المنشود، فأين نجد الوسيط هذا؟ وكيف نكتفي به من غير أن نفترض وسطاء آخرين يتوسّطون الوسطاء الأوائل والوسطاء التابعين حتّى نبلغ الدور المعجز والتسلسل المستحيل حتّى اللانهاية؟ كيف يمكن أن تكون المثُل خارج الأشياء، في حين أنّها ماهيّة هذه الأشياء تلتصق بها التصاقاً جوهريّاً يصون فيها قوامَها وتماسكَها ومنعتَها؟ إذا كانت المثُل قائمةً خارج الأشياء، فلا يمكنها أن تساعدنا على عقل الأشياء واستجلاء طبيعتها. أمّا إذا كانت فيها، فإنّها ترسم لها بعُدها المعقول المنطقيّ التماسكيّ، من غير الحاجة إلى عالم آخر.

يسأل المرء هل تجرّأ أفلاطون فتصوّر لكلّ الكائنات الطبيعيّة وغير الطبيعيّة مثالاً أعلى قائماً في العالم العلويّ؟ هل يصحّ أن ينسب أفلاطون مثالاً أعلى لكلّ الموجودات الطاهرة والفاسدة على الأرض؟ هل يجوز أن يكون العالم العلويّ صورةً للعالم السفليّ؟ في هذه الحال، ما من شيء يمنع أن يتحوّل العالم السفليّ إلى صورةٍ تُطابق العالم العلويّ. وهنا الإعضال الأعظم. يبدو أنّ المثُل التي افترضها أفلاطون تناسب الوقائع الطبيعيّة، لا الاصطناعيّة أو الفنّيّة التي يبتكرها الإنسان. بيد أنّ الوقائع الطبيعيّة عينها لا تحتمل كلُّها الانتساب إلى المثُل العليا. فهل يستوي الصخر الذي تأويه الطبيعة والنفس التي يحتضنها البدنُ؟ وهل تأتلف الأحداث الفلكيّة مع الأفكار الصالحة التي تنبثق من رفعة الضمير الإنسانيّ؟

الحركة الإنسانيّة التاريخيّة في الاقتراب من الله

من بعد أن وحّد أرسطو العالم، وأنشب في العالم رباعيّة العلل التي تفسّر انتقال الكائنات من حال إلى أخرى، انصرف إلى استجلاء معنى كينونة هذه الكائنات المتحوّلة كلّها، ورجاؤه أن يفهم فهماً صائباً مسألة المعنى الأشمل. الحركة في الكينونة حرمانٌ ونقصٌ وامتناعٌ، ولكنّها أيضاً السبيل إلى تحقّق الكينونة في كمال ذاتها. الحركة تفصل الكينونة عن ذاتها في الكائنات، ولكنّها هي أيضاً تجعل الكينونة تستعيد ذاتها في الكائنات. الحركة تنشئ الحرمان في الكينونة، ولكنّها السبيل الوحيد الذي يتيح للكينونة أن تستعيد وحدتها الذاتيّة. يتردّد أرسطو بين تصوّرين: يتناول الأوّلُ الكينونة كينونةً في الكائنات أو كينونةَ الكائنات عينها، وهو التصوّر المتأثّر برؤية أفلاطون المعلّم الملهِم، في حين أن ّالثاني يدرك الكينونة مستقلّةً استقلالاً مطلقاً عن جميع الكائنات.

يطبّق مؤرّخ الفلسفة الأرسطيّة الفرنسيّ بيار أوبُنك (Pierre Aubenque) هذه المسألة على الله، فيقول في كتاب "مسألة الكينونة عند أرسطو" إنّ الحركة هي في الوقت عينه ما يُبعد الكائنات عن الله، والحلّ الوحيد الذي يبقى لها لكي تعود فتقترب منه: "مع أنّ الله يُحدَّد قبل كلّ شيء بثباته، فإنّ الكائنات التي لا تقوى على الاستراحة هي التي تقترب اقتراباً مستغرباً من الله" (أوبنك، ص 490). تدلّ الحركة على الزمان الفاعل في الكائنات. بواسطة الزمان، تستطيع الكائناتُ أن تتخطّى أثر الزمان الهدّام فيها. خلاصة القول إنّ الوجود يحتاج إلى أفقٍ ناظمٍ، أو مرجعيّةٍ هاديةٍ، أو سلطةٍ معنويةٍ مُلهِمة. سواءٌ زرعناها في عالم المثُل الأفلاطونيّ، أو تصوّرناها في هيئة المحرِّك الأوّل الأرسطيّ، يجب علينا أن نصون فينا رفعة المعنى الإنسانيّ الذي يستلزمه عمقُ الوعي الذي بلغه الجنسُ البشريّ>

*مشير باسيل عون / اندبندنت عربي